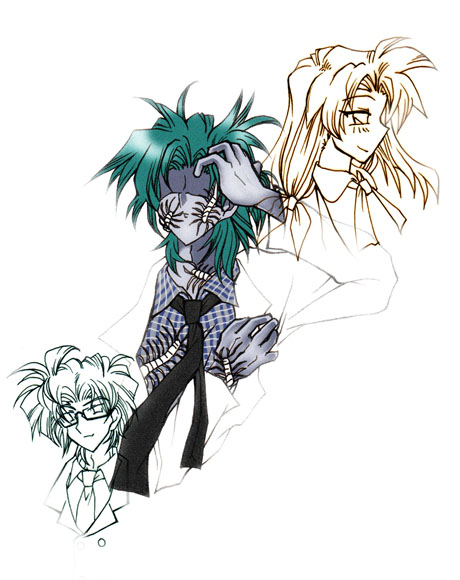

セージ、セージ!

お隣の家の青治(せいじ)くん。

わたし以外の子や大人の前ではちょっと照れ屋さん。

わたしがいつも、お姉ちゃんみたいに手を引っ張って、小学校へ行く。

彼はむず痒そうな素振りを見せながら、『わたしがお姉ちゃん』と言って世話を焼く事、まんざらイヤでもなかったみたい。

むしろ、内心はいつも私を慕ってくれた良い子だったもの。

男女の幼なじみと言っても、まるで女の子同士みたいに付き合えてた。

…小さい頃は髪も顔もきれいで、大きくなっても華奢な体型は変わらなかったっけ…。

基本的に温厚だけれど、わたしの前では饒舌。

童顔も手伝って、小悪魔みたく憎めない節があって、スパイスの効いたジョークに笑わされたりもした。

彼はどこにもついてきた。 いつしか私の可愛い弟みたいな存在になった。

血縁がある訳でもなく、両親同士が元から親しい訳でもなく…。

わたし達は、純粋な「縁」で結ばれた理想的関係のふたりなんだと思ってた。

その証拠に、わたし達は偶然にもずっと同じ学校に進学していき、ついには同じ大学の研究室に属するまでになった。

彼のシャイな顔や部屋の隅で落ち着く姿を見た人から、女の子みたいだね、などと冗談めかして言われた事もある。

どこか柔らかく儚い雰囲気があった、のかも知れない。

…後に起こった、彼の苦悩が運命づけられたものだったかのように。

いつかのある日…そうね、まだそんなに時間は経ってない、はず。

校内のテラス、夕立の来そうな初夏の荒涼とした風の中、ちょっと丈の大きい白衣を羽織った彼が立ち尽くしていた。

わたしにとっては嫌な風だったけれど、その大きめの白衣をひらひらとはためかせながら彼は微笑んだ。

『気持ちのいい風だよ』

『そう? 蒸し暑い中、よくじっとしていられるわね。 ほら今にも雨が降りそう、早く中へ入りましょ』

『いいよ、僕はもっとここにいたい』

『何で?』

『湿気を切り捨てるみたいに、蒸し暑さが涼しさに変わる夕立って大好きなんだ。

そこから誰もいなくなってしまうのも好き。

そしてこうやって空を眺めて、雨の降り出す瞬間を見てみたいんだ』

『…ふふ、相変わらず不思議クンね』

『そうかな』

良い雰囲気だな、と思った。

変な意味でなくて…わたし達特有の時間が、流れていて。

だけれど、この時見た彼の切なげな表情の印象がまだ冷めやらぬうちに、変化は起きた。

翌日、彼は具合が悪いと訴えた。

熱はなくても、明らかに顔色が悪かった。

『ごめん、健康体なはずなのにね、あはは』

彼は片手で額を押さえて虚ろに笑った。

『何言ってるの、昨日夕立に打たれたから風邪でもひいたんでしょう?』

『まぁねぇ…でも、熱もないし、それと言った身体的兆候は…無いから』

わたしは彼の言葉の途切れに、言い知れぬ不安を募らせていた。

…それから彼は、研究室には顔を出すものの、気分の優れている時は少なく、ある日は、廊下に飛び出した。

やがて頭を抱えていたり、そんな風に突然独りになろうとしたり、彼の行動パターンは徐々に不健全になっていった。

病院へ行く事は頑なに拒み、彼は自分の身体を抱いて苦悶する、滴る汗で襟首を濡らしながら。

初めはどこがどう苦しいのかサッパリわからなかったけれど…

『怖い、怖い、僕の腹の奥底から虫が這い上がってきて、僕の内臓も脳も食い荒らされてしまうんだ…』

そんな譫言(うわごと)を聞き、わたしは彼の中に起こった変化に気づいてしまった。

本当は認めたくなかった。

でも私は、可愛い弟だったこの子を助けてあげたくて…。

激しく揺さぶられる彼の正気をつなぎ止めてやりたくて、彼を介抱するようになった。

発作の中、安心するまで、ただただ側にいてやった。

『僕は…まだ大丈夫ですか』

『僕は、僕は、まだ変わらずに喋ってますか、妄言を漏らしてはいませんか』

『虫が、僕の心臓も脳も食い散らかしてくのがわかるんです、僕は腑抜けになっていくんだ』

『虫…お菓子…雨…試験管…犬…金属片…ベッド…蔦の葉…金色。

ああ僕は、何を考えようとしてる???』

彼は、月並みで残酷な言い方をすれば、壊れていってた。

どういう訳か彼が切羽詰まっている時は、敬語で話しかけられた。

もう幼なじみなんて関係なく、ただすがっていたのだと思う。

元気な時…普段の振る舞いにも、深い陰が生まれてしまったのが、わたしにだけ解って辛かった。

わたしは、何もするな、ただ側に、と言う彼のささやかな願いを全身で包もうとしてた。

けれど、崩れゆく自我に抗っているのか、真っ青な顔で『一人にしてくれ…』と訴えてきた。

わたしは弟のような彼の気持ちを察してた。 苦しんで、狂気と闘っている姿を見られるのが苦痛だと…。

正気と狂気の狭間で。

そして彼は、ある日突然退学届けを出して失踪してしまった。

誰にも、わたしにさえ、告げることは無く…。